Da gibt es ja diese glücklichen Fügungen im Leben, die einen überraschen und in Atem halten. Beispielsweise, wenn genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtige Herausforderung wartet. So etwas wie die Ausschreibung für einen künstlerischen Realisierungswettbewerb für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal mitten in Leipzig, auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz. „Wir haben uns sofort berufen gefühlt“, überlegt die Künstlerin Bea Meyer: „Schon allein aus dem Grund, weil wir in Leipzig leben.“

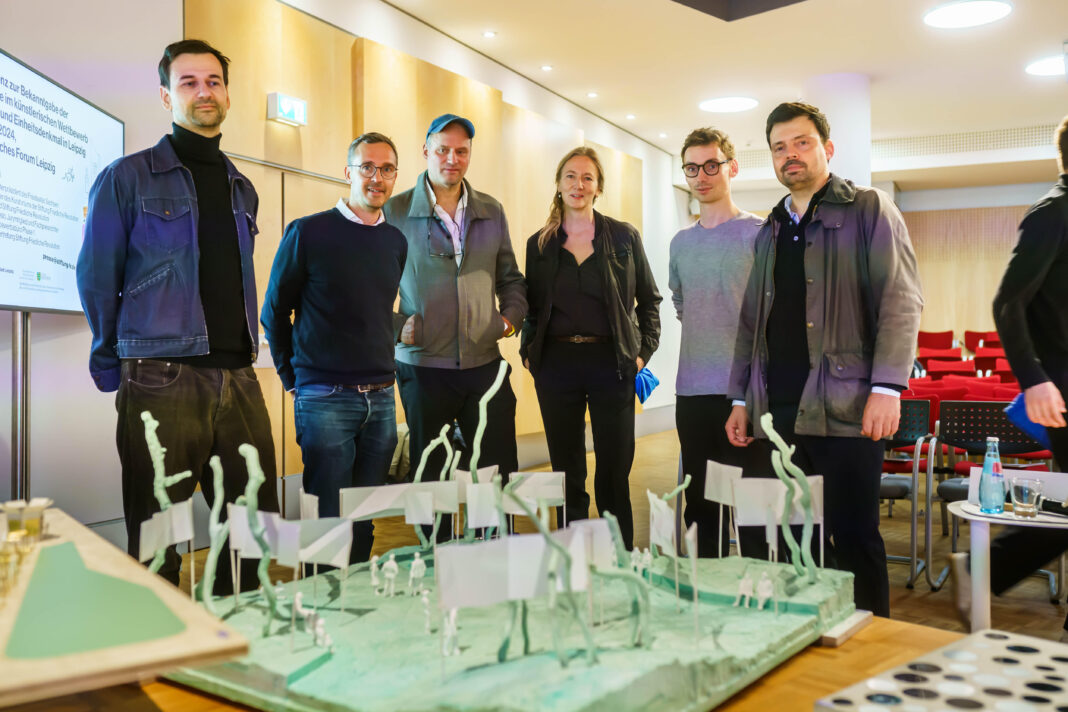

Dabei ist dieses „Wir“ ein echtes Wir. Ein Team. Oder – so lautet eine der Innen-Beschreibungen – die „Band“ in folgender Besetzung: Neben der Künstlerin Bea Meyer sind Architekt Michael Grzesiak sowie Dirk Lämmel, Peter Ille, Alexej Kolyschkow und Clemens Zirkelbach vom Büro ZILA Architekt.innen an Bord. „Es war tatsächlich ein wenig so, als würde man als Band gemeinsam ein Lied schreiben“, überlegt Dirk Lämmel mit einem leisen Lächeln.

Der Rückblick auf eine spannende Zeit

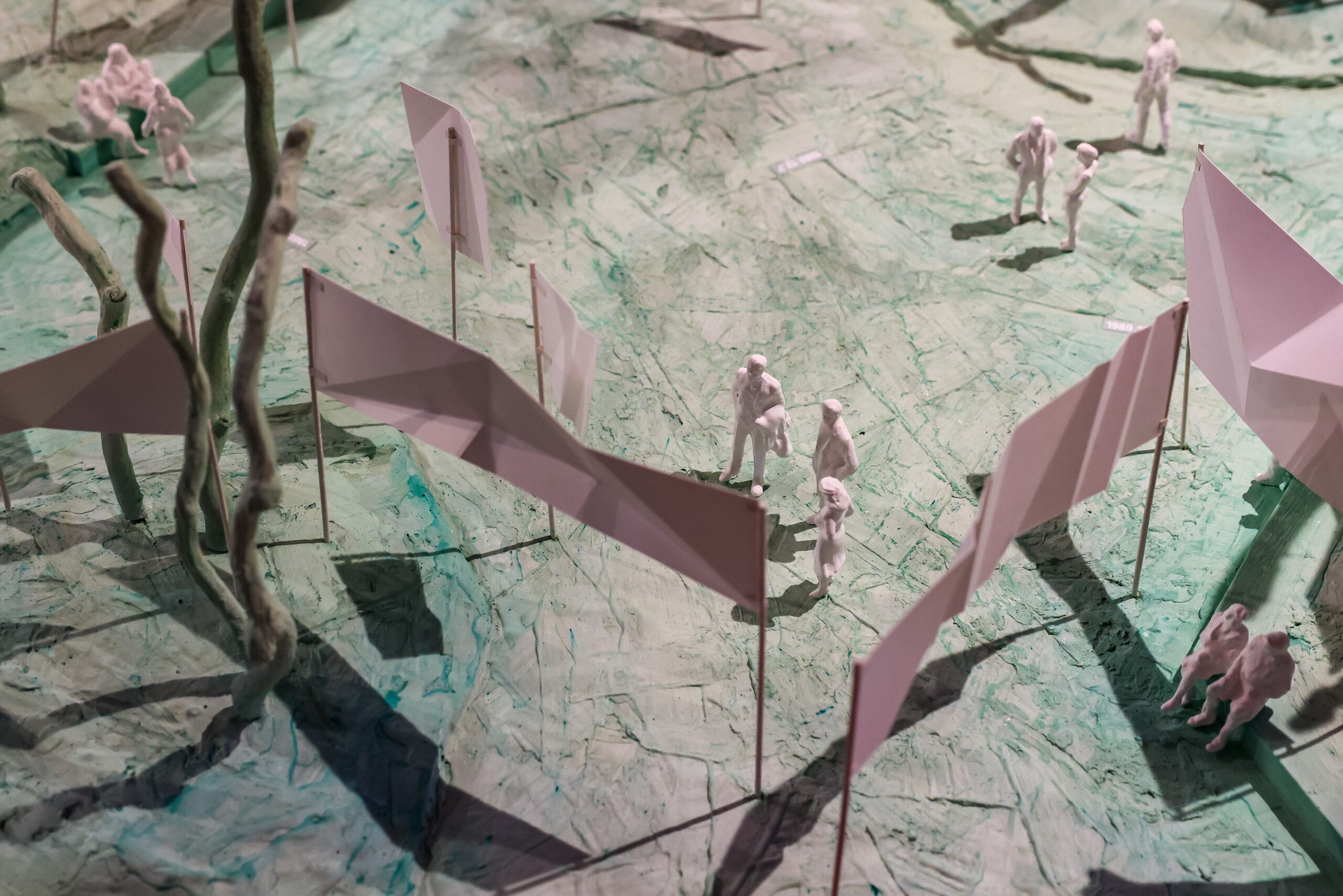

Gemeinsam mit Bea Meyer und Alexej Kolyschkow blickt er zurück auf eine spannende Zeit, in der ein Entwurf namens „Banner, Fahnen, Transparente“ entstanden ist, der nun beste Chancen hat, im Herzen von Leipzig auch realisiert zu werden. Ein Denkmal, das sich auf den ersten Blick und auch beim zweiten, dritten Hinsehen nicht einsortieren lässt in die gewohnten Klischees eines Ortes, an dem man der Geschichte gedenkt. Eines, das sich wohl am besten als „offenes System“ beschreiben lässt – gestreut über eine große Fläche, manchmal locker, manchmal verdichtet. Und immer offen für neue Perspektiven.

„Am Ende spiegelt dieser Entwurf ganz sicher auch unsere Arbeitsweise wieder.“

Dabei hat sich die erwähnte „Band“ darüber, diesen Wettbewerb zu gewinnen, zunächst überhaupt keine Gedanken gemacht. Das sagen Bea Meyer, Dirk Lämmel und Alexej Kolyschkow im Rückblick übereinstimmend. Da war viel mehr dieses Gefühl des „Berufen-Seins“, das dieses Sextett an einen Tisch brachte – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. „Wir haben uns erst einmal regelmäßig getroffen und uns ausgetauscht“, erinnert sich Dirk Lämmel: „Beispielsweise über die Erinnerungen, die jeder von uns an den Herbst 1989 hatte. Und darüber, welche Bedeutung diese Zeit noch bis heute hat.“

Runder Tisch war heterogen

Das Spannende dabei – die Runde am Tisch war ganz schön heterogen. „Ich bin 1969 geboren und war selbst dabei auf den Demonstrationen in Chemnitz und Leipzig“, erzählt Bea Meyer. Doch da gab’s auch andere Perspektiven, wie Dirk Lämmel ergänzt: „Aber da saßen Menschen aus Ost und aus West, unterschiedliche Generationen – Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, aber auch jüngere Menschen, die den Herbst 1989 aus dem eigenen Erleben nicht kennen.“

Der regelmäßige Austausch trug schnell Früchte, die „Band“ entwickelte ein eigenes Gefühl für diese Zeit. Und auch ganz schön schnell eine eigene ideelle Basis für einen Entwurf: „Es ist dieser Grundoptimismus, der uns alle zusammen so bewegt hat“, sagt Dirk Lämmel: „Dieser zukunftsgewandte Blick. Und diese Erkenntnis aus dem 9. Oktober: Es geht ja!“

Diese Gedanken – diesen grundsätzlichen Optimismus zum Beispiel und die Idee eines Aufbruchs, aber auch dieses Gefühl einer Selbstermächtigung – steckte das Sextett rein in diese Idee der „Banner, Fahnen, Transparente“, die da 2024 in gutzweieinhalb Monaten entstanden ist. Man habe sofort das Bild von Demos mit den selbstgebastelten Transparenten vor Augen gehabt, erzählt Dirk Lämmel von der Suche nach der Antwort auf die Frage, was denn nun eigentlich ein Symbol für die Selbstermächtigung ist. „Ein Transparent mit einer eigenen Botschaft ist doch der Archetyp der Meinungsfreiheit.“ Und weil die „Band“ in ihrer heterogenen Zusammensetzung irgendwie auch ein offenes System ist, stand ebenso schnell fest: Keine Losungen.

Eine Einladung zum Nachdenken

„Das war und ist für uns wirklich ein ganz wichtiger Punkt: Jeder soll sich ganz individuell mit dem Thema, mit dieser Zeit im Herbst ’89, aber auch mit dem Denkmal beschäftigen“, erklärt Alexej Kolyschkow. Und deshalb bleiben die „Banner. Fahnen. Transparente“ eben auch reinweiß. Gewissermaßen als Anregung für eine weitere Auseinandersetzung. Als eine Einladung zum Nachdenken und auch Mitmachen: „Darin steckt auch die Idee der Partizipation: Man muss nicht einen Stift nehmen und auf die Plakate etwas draufschreiben. Es muss nix draufstehen und genauso muss es sein.“

Erstaunlich ist dabei, wie im Gespräch gewissermaßen viele unterschiedliche Ebenen, Sichtweisen und Perspektiven auf diesen Entwurf entstehen. Zum Beispiel, dass diese Farbe Weiß durchaus noch weitere Bedeutungen in sich trägt – etwa als Symbol der Gewaltlosigkeit. „Es ist uns allen schon bewusst, dass im Herbst ’89 auch viel Glück dabei war“, übergelegt Bea Meyer.

Und so kann man Stück für Stück ein wenig tiefer eintauchen in diesen Entwurf: In die Daten beispielsweise, die einmal die Skulpturen ergänzen werden. „Natürlich finden sich dort Tage und Ereignisse, die jeder kennt“, erklärt Bea Meyer: „Aber auch auch solche, an die man sich heute kaum noch jemand erinnern kann. So gibt es in diesem Denkmal verschiedene Schichten des Gedenkens – verbunden mit dem Anreiz, sich weiter zu informieren.“

Gemeinsam eine starke Idee entwickelt

„Am Ende spiegelt dieser Entwurf aus meiner Sicht ganz sicher auch unsere Arbeitsweise wieder“, blickt Dirk Lämmel zurück und ergänzt: „Es gibt ja das Klischee, dass eine kollektive Arbeit zu einer gewissen Verwässerung führt. Und bei diesem Entwurf haben wir gelernt, dass man auch als Kollektiv eine richtig starke Idee entwickeln kann.“

Umso größer dieser Flash-Moment, an dem sich herausstellte, dass auch andere Menschen diese starke Idee sehen. Menschen wie der Norweger Kjteil Thorsen, der als Vorsitzender der Wettbewerbsjury zu Protokoll gab: „In Summa freue ich mich ganz besonders, dass das Projekt so mit einem Entwurf beschenkt wird, der im globalen Kontext einen Maßstab setzen wird.“ Dies – das gibt Bea Meyer unumwunden zu – habe sie alle „schon ein wenig überrollt“.

Aber inzwischen geht es der „Band“ eigentlich um andere Dinge. In der breiten Öffentlichkeit ankommen zum Beispiel mit diesem Entwurf – gerade auch mit Blick darauf, dass es ja schon einmal einen Anlauf für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig gegeben hatte. Einen gescheiterten Anlauf, wohlgemerkt.

Richtige Zeit, richtiger Ort

Was sich irgendwie im Nachgang auch als Glücksfall entpuppte – für die „Band“. Stichwort richtige Zeit, richtiger Ort, richtige Herausforderung. „Wir waren sofort Feuer und Flamme: So ein Wettbewerb vor unserer Haustür, der uns total interessiert“, sagt Bea Meyer mit einem Lächeln: „Und dann bin ich in einem Alter, in dem man auch selbst sehr intensiv über den Herbst ’89 nachdenkt. Und eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema hat nach wie vor eine hohe Aktualität.“

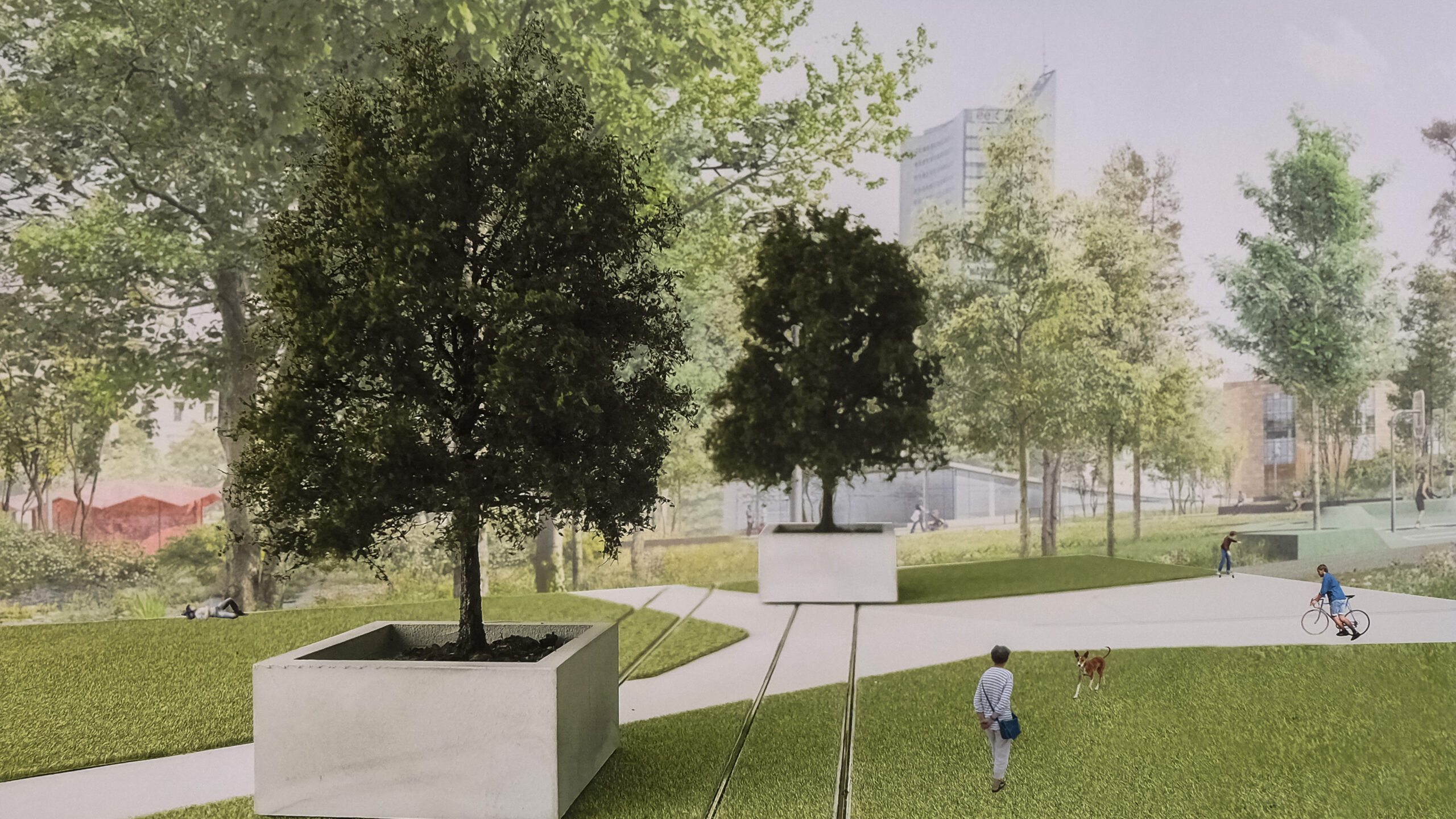

Wobei die Drei eines unisono unterstreichen: Man habe eine Menge gelernt auch dem gescheiterten Anlauf. Schon allein die Wettbewerbsausschreibung aus dem vergangenen Jahr habe wichtige Informationen, Hilfestellungen und Anregungen gegeben. Und dann ist da noch ein weiterer Glücksfall: Das Freiheits- und Einheitsdenkmal soll sich einpassen in den Entwurf des Ateliers Loidl Landschaftsarchitekten für den Wilhelm-Leuschner-Platz und da genauer gesagt in die „Wiese der Friedlichen Revolution“. Ein Punkt, der ihnen in den öffentlichen Diskussionen manchmal viel zu kurz kommt – was vor allem ins Auge fällt, wenn man sich aktuelle Visualisierungen betrachtet. Visualisierungen, in denen das Miteinander von Park und Denkmal deutlich erkennbar ist.

„Mit der Park-Situation konnten wir etwas anfangen“

„Das war schon eine gute Fügung: Mit der Park-Situation konnten wir wirklich etwas anfangen“, sagt Bea Meyer. Weil sie einen gewissen Rahmen formulierte und damit die kollektive Arbeit erleichterte. Mal ganz abgesehen von dem Reiz, den der Wilhelm-Leuschner-Platz als Standort mitten in Leipzig ohnehin schon hatte. „Wo hat man noch die Chance, so einen Raum in einer Großstadt zu entwickeln“, fragt die Künstlerin. Erst recht, wenn es um einen Raum geht, der im besten Sinne öffentlich ist – umrahmt von weiteren öffentlichen Einrichtungen wie dem Naturkundemuseum.

Und Dirk Lämmel verweist auf einen weiteren Aspekt: „Es geht auch um einen universellen Ansatz: Eigentlich ist nicht die Frage, ob im Herbst ’89 auf dem Platz etwas Wichtiges stattgefunden hat. Bei diesem Denkmal steht nicht eine simple Abbildung der Ereignisse im Vordergrund, sondern vielmehr, was uns die Friedliche Revolution noch zu sagen hat.“ Was wiederum auch als Prozess zu verstehen ist – und in diesem Prozesshaften sieht das Sextett auch das eigenen Verständnis der Begriffe Freiheit und Einheit.

Weder ein Tempel noch ein Monolith

Was in seiner Botschaft wieder den Kreis schließt zur „Band“. Zur kollektiven Entwicklung einer starken Idee. Und dazu, dass eine „Denkmal kein Tempel oder Monolith sein sollte, sondern ein offenes System“ – so formuliert es Dirk Lämmel – und damit eine Anregung zur Auseinandersetzung. Mit allen Risiken und Nebenwirkungen, auch diesem Punkt ist sich die „Band“ sehr wohl bewusst: „Wenn wir in einer offenen Demokratie leben, müssen wir mit vielen unterschiedlichen Meinungen klarkommen.

Ja, man muss unterschiedliche Wahrheiten, andere Perspektiven wahrnehmen, diskutieren und auch aushalten“, formuliert es der Architekt. Und entwirft dann eine optimistische Vision: „Aus einer offenen Gesellschaft kann eine starke Idee entstehen – das ist schon so etwas wie eine gesellschaftliche Utopie.“

Globale Geschichte im Herbst ’89

Das klingt groß – aber es geht ja auch um eine große Sache. „Manchmal ist uns hier in Leipzig selbst überhaupt nicht bewusst, was der Herbst ’89 bis heute für eine globale Geschichte ist. Was für ein einzigartiger Moment in der Historie“, überlegt Dirk Lämmel. Und Bea Meyer ergänzt: „Natürlich wollen wir mit unserem Entwurf auch einen gewissen Beitrag im internationalen Diskurs zum Gedenken geben. Bei dieser so wichtigen Thematik kann man das eigentlich nicht hoch genug aufhängen – finde ich zumindest.“

Und jetzt? Jetzt kommt noch einmal viel Arbeit. Was auf dem Papier steht, muss nun auch Realität werden. Das Gemeinschaftsgefühl und den Optimismus nimmt das Sextett mit: „Sonst steckt in vielen Entwürfen viel Arbeit, viel Kampf und manchmal auch Krampf drin“, erzählt Alexej Kolyschkow: „Aber hier ist es eine sehr angenehme Sache.“ Nun beginnt für ihn und die „Band“ ein neuer Findungsprozess: „Und der wird wahnsinnig spannend. An manchen Punkten geht es ja überhaupt erst richtig los.“ Jens Wagner

Weitere Infos unter: www.freiheitsdenkmal-leipzig.de